杜少中,曾任北京市信访办公室副处长、处长、助理巡视员,北京市环境保护局党组成员、纪检组组长,北京市环境保护局党组成员、副局长、新闻发言人。2012年2月,卸任副局长职务,不再担任新闻发言人工作。2012年6月,出任北京环境交易所董事长。杜少中向媒体表示,不管什么身份,都要把环保的事“做足”。

从奥运空气到PM2.5

杜少中是北京市首批局级新闻发言人之一,在任八年,时间最长。他经历了北京奥运会“舌战群媒”,以及去年直面公众对PM2.5的关注。

2003年,杜少中任环保局副局长,并开始分管宣传教育工作。当年,北京市推行政务公开,首次设立局级新闻发言人,杜少中以北京市环保局新闻发言人的身份正式亮相。

杜少中担任环保局新闻发言人的几年中,遇到两次大的危机。第一次危机是2008年及之前的日子。奥运会之前,许多国际组织和外国媒体都怀疑,北京的空气质量是否能保证奥运会正常进行。在申办、筹办和举办奥运会的过程中,杜少中也不断接受各路记者,特别是境外记者对北京空气质量的轮番“轰炸”。 奥运会期间,杜少中参加多场新闻发布会,几乎所有境外记者都会把问题提给他。而杜少中自信从容、通俗诙谐的回应,给人留下了深刻印象。

2011年11月,因为PM2.5事件,杜少中再次成为公众焦点。那段时间,北京一连几天被雾霾笼罩,美国驻华使馆的监测站显示北京空气污染已达“危险”水平,但北京市环保局同期的数据显示,当日北京的空气污染水平为“三级轻微污染”。公众将目光投到了美国驻华使馆每隔1小时更新的PM2.5数据上,而目前国内通行的做法是对PM10可吸入性颗粒的监测与公布。

“为什么我们不监测PM2.5的颗粒物?”“为什么我们的数据与美国大使馆公布的相差几倍?我们到底该相信谁?”质疑的声音在市民中蔓延。作为北京市环保局新闻发言人,杜少中尽管作出许多解释,但一直无法像4年前谈奥运会天气那样令人信服。

杜少中向记者坦言,这次PM2.5事件确实让他感到一些压力,是他担任新闻发言人以来遇到的“第二个奥运会”。“奥运会之前,我就回答PM2.5,回答空气质量。不同的是,奥运会是回答给外国人,现在是回答给中国人。回答给外国人,我把道理讲清楚了,外国人就走了;家里人,躲着肯定不行,你给他的回答说服不了他,也不行。”

“PM2.5”一夜走红,从一个环保专业名词发展为人们耳熟能详的一个热词,成为全民关注的焦点。对此,杜少中总结道:“空气质量不尽如人意是根本原因,我们公布的环境信息不方便公众查询和理解是直接因素,多方关注甚至炒作是助推器。”

对于这场危机,杜少中认为,根本的解决办法是采取各种有效措施,努力改善环境质量。

尽管有压力,也受到一些指责,但杜少中觉得,环保受到关注是好事。“过去几年我最头疼的事,是没人关注空气质量。我们这些做环境宣传的,总是期待大家关注。”

杜少中认为,每一次有关环境问题的讨论,每一个“环境危机”,都毫无例外地推动了环境质量的改善,提高了公众的环境意识。奥运会把公众对环境质量改善的期盼提到了空前的程度,而目前公众参与的这场关于PM2.5与PM10的讨论,“不管它的起因如何、中途经历了什么,它的积极作用最终肯定是推动环境质量改善和公众环境意识的提高。这种讨论客观上推动了空气质量标准的修订。”

“空气质量不是监测出来的,而是减排治理出来的”

“实际上,如果从工作角度看,环境质量不是监测出来的,是减排、治理出来的。群众不关心你监测什么,而是关心你环境质量能不能更好一点。”杜少中认为,“神马都是浮云,减排才是硬道理”。

“为什么北京的空气质量让大家不满意,感觉空气不好?主要原因就是PM10还未达标,年均值超过国家标准的20%。现在PM10还没有达标,应该等PM10达标后,再去监测PM2.5。”杜少中说,“就像家门前打扫卫生,先应该将大石头搬走再扫地,治理颗粒物也是一样,应该先从大颗粒物开始向小颗粒物转变。只要增加了污染物的监测,难度就会加大,合格率就会降低,因此,说到底还是应该减排。”

杜少中告诉媒体,这些年北京的空气质量是在逐步提高的。“有人说,奥运会以后北京的空气质量越来越差。实际上,这是一种误解。”

杜少中首先解释说,“奥运年”和“奥运期间”是两个概念,“如果要我们现在每天都跟奥运期间那17天一样,现在做不到。因为奥运期间我们采取的措施是超常措施,那时污染减排的力度,整个城市的污染物减少了50%以上。”杜少中说,但是跟奥运年比,北京现在的空气质量没有滑坡,而且稳中有升。

杜少中是一个务实的人。他说,“环境质量改善不是监测出来的,而是污染物减排治理出来的”。还是要在减少燃煤、机动车尾气、工地扬尘和工业排放等方面继续加大力度。不减少污染物排放,就不会降低空气中PM10和PM2.5的浓度,空气质量改善也是不可能的。

他认为,“环境保护不能犯急性病,不能今天下一个目标,第二天马上就达到”。他在2012年1月14日的微博上写道:“居住得温暖,但要少用煤;出行得方便,但要少开车;住房得宽绰,但要少施工;消费得增长,但要少生产。发展得快点,但要节约资源。环保就是在矛盾中前行。北京规模已经不小了,但还在扩大;北京人也不少了,但还有多少人在来北京的路上,北京的环保就是在尖锐的矛盾中前行。本言论毁誉全收,褒贬不拒。”

小微博澎湃大胸怀 开微博倡环保

杜少中是最早开通微博的北京市委办局新闻发言人之一。2011年1月,杜少中开通微薄,微博的名字叫“巴松狼王”。杜少中微博的个人签名是“为了环境好一点儿可以执著一点儿”,标签是“爱地球 爱生活 爱行走 爱交友 爱聊天”。作为北京市环保局副局长、新闻发言人的杜少中,也成为了媒体和市民的“熟面孔”。 2011年,在人民网舆情监测室评出的“全国十大公务人员微博”中,时任北京市环保局新闻发言人的杜少中名列前茅。短短一年多,粉丝超过了100万。

杜少中的微博上,大部分都是环保的内容。第一次发的是关于首钢搬迁改善北京环境的内容,记载了他2011年1月去首钢的情况。“我在那里工作过11 年,作为首钢人我一直为它骄傲,但眼前看到厂区一片寂静,不习惯,心里不免几分酸楚。” 他还在微博上,征集适合步行的道路,“多推荐适合步行的路,让大家都去走。相信会给人一些启示,使北京这样的路多起来。

2011年5月27日,有市民通过杜少中的微博举报小区的空气污染问题。虽然接到投诉时杜少中正出差在外,但还是立即在微博上给予回应,与投诉人取得联系,并通知环保监察大队的工作人员开展调查。北京市环保局迅速查明了污染源,要求多家污染厂家限期整治。当年6月28日,市环保局通报称,2013年之前,小区附近的通州区污物处理站将搬迁,而最大的异味来源东方化工厂也将于2015年搬迁。这是北京市首次处理微博举报的环保污染问题。

不久前,杜少中将微博“织”成了书,出版了《微薄之力在微博》一书。从开微、写微、运用微博发布环境新闻,再到受理微博上的环保投诉,他以微博为阵地,在互联网的世界里,成就了北京的另一片蓝天。

一锅半生不熟的饭

作为新闻发言人,杜少中感到,这些年北京污染减排力度效果明显,公众环境意识不断提高。

他是一名官员,组织开展环保举报活动、发动市民监督环境污染;他更是一位行者,大力倡导“为了首都多一个蓝天,我们每月少开一天车”。“少开一天车”是一种绿色出行方式,它是为了减少污染,也是为了减少对环境的破坏,而车友们的积极响应,也是对杜少中最强有力的拥护与支持。目前,加入该活动的车友会组织已达400多个,大学生环保社团、民间环保组织、新闻媒体等近百个。

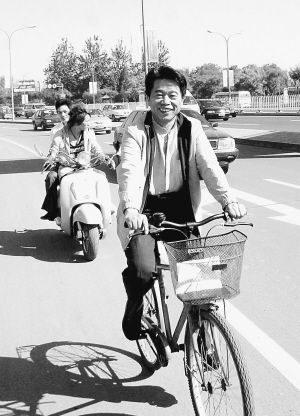

杜少中本人也是该活动的积极参与者和志愿者,作为一名局级干部,他坚持每个月最少有两天步行上班,还经常骑车上下班,引起社会关注,并当选“2006年绿色中国年度人物”。

这个习惯他一直坚持着,为环境作贡献已经成为杜少中的生活态度。卸任后,杜少中说,他现在有了更多时间践行“少开一天车”的理念,“以后公务活动会少一些,就会更加要求自己少开车,多坐公交,多坐地铁,多骑车。”

杜少中还组织开展了“环保有奖举报”活动,发动全市市民监督工地扬尘、汽车尾气污染、烟囱冒黑烟等环境污染行为,有力地促进了环保执法。

这些年,杜少中认为自己付出很多,收获也很多。“在这个世界上,环保就像一锅正在制作的米饭,锅已经很热了,但饭还远没有熟。有心干环保的,不管你是联合国官员还是哪个国家哪个地方的官员,甚至是一名环保志愿者,你都得面对这锅半生不熟的饭。吃也得吃,不吃也得吃,不然就别干!当代环保人就是这样的人,除非你骨子里就不是。”杜少中在微博上这样写道。