2024年01月04日

65260

如何看待重污染预警应急及其效果?

引言:2023年底我们又经历了一个难忘的“跨年霾”,程度之重,范围之广,前所未有。据统计,12月25日到1月3日期间,全国有过半城市(199个城市)达到了小时重度及以上污染水平,同时全国共149城市启动重污染天气预警(红色22个、橙色97个、黄色30个),涉及全国19个省市。“十四五”我们到底怎样才能“基本消除重污染”,重污染预警应急到底有怎样的效果,相信大家跟我一样仍有许多困惑,在此我谈几点认识供大家参考。一、基础...

content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1077&wbnewsid=65260&wbpagenum=0&wbnewspageid=0&ms=688

引言:

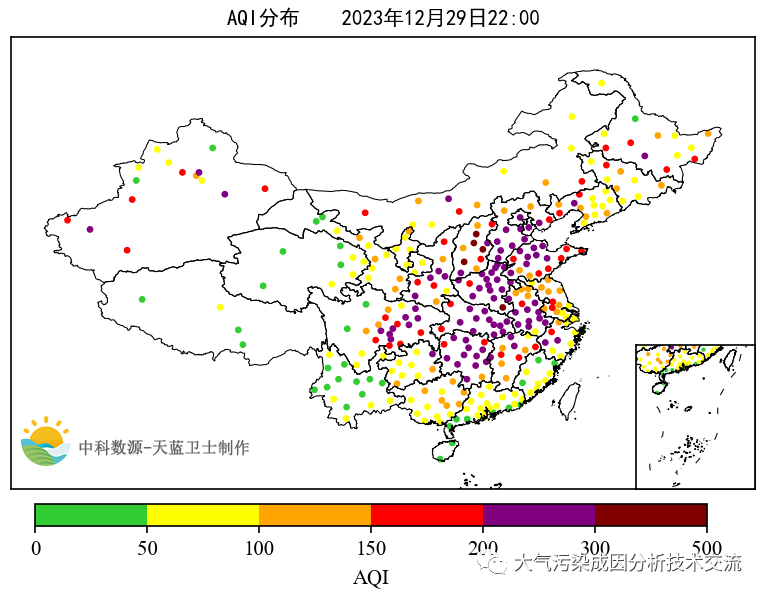

2023年底我们又经历了一个难忘的“跨年霾”,程度之重,范围之广,前所未有。据统计,12月25日到1月3日期间,全国有过半城市(199个城市)达到了小时重度及以上污染水平,同时全国共149城市启动重污染天气预警(红色22个、橙色97个、黄色30个),涉及全国19个省市。“十四五”我们到底怎样才能“基本消除重污染”,重污染预警应急到底有怎样的效果,相信大家跟我一样仍有许多困惑,在此我谈几点认识供大家参考。

一、基础性减排与应急性减排

所谓基础性减排,主要指产业结构调整,能源结构调整,交通运输结构调整以及工艺技术和末端控制技术升级所产生的污染物减排。基础性减排实施周期长,资金投入大,涉及部门多,但是它一但实现,一劳永逸,对社会经济运行的稳定性影响小,是一种可持续的减排办法。2017年以来,清理“散乱污”、煤改电/气、取缔散煤等行动对于重污染天气的大幅下降起到了根本性作用。

所谓应急性减排,是指通过企业停限产、错峰生产、机动车限行、加强监督执法、短期增加污控设施的物料投入等方式实现的污染物减排。减排的效果是一次性的,减排的社会成本高,对企业生产居民生活都有较大影响。早几年部分城市为实现其短期效果甚至采取“一刀切”和肆意延长预警时间的办法存在引起公众舆情风险,近年来这一现象已得到扼制。应急性减排好比压弹簧,压下去,它会弹起来。要想见效,特别是同比见效,还得花更大力气继续压,一松手,结果弹得更高。这也是我们近年来在重污染天气应对效果上不断反复的原因,我们必需不断从应急性减排向基础性减排转化,例如通过重污染应对绩效评级倒逼企业不断提高污染控制水平。

基础性减排与应急性减排好比金庸武侠小说中华山派的气宗与剑宗,没有气宗的功底,剑宗也只能是花拳绣腿,终需合二为一方能成就。

二、应急性减排的效果与社会成本

重污染预警应急,为黄色预警、橙色预警和红色预警,通过重污染应急清单核算,减排量大约为全社会排放量的10%~30%不等,实际上是否达到还要综合考虑各城市应急减排措施的落实情况。自2016年以来,每次重污染预警应急,不同的城市或地区都会通过空气质量模式进行效果评估,但笔者所看到的结果,空气质量改善效果通常都不会超过10%(考虑实际落实情况,这10%可能也偏高了)。由于不利气象对空气质量的影响远大于减排对空气质量的影响,所以如许多城市管理者所希望的达到削峰降级也是很难实现的,这也解释了为什么本轮“跨年霾”期间,预警应急会与大范围重污染同在。

社会是一个活的有机体,好比一个人,可以减肥,却绝不能长期不吃饭。全社会减排绝不是没有成本的,企业限产会影响经济,交通限行会影响人民生活,甚至许多环节是刚性需求。什么是刚性需求?这个概念很好理解,却没人真正定义过。焦化企业不能停炉,这是安全需要,是刚需;涉供热企业,这是保障民生,也是刚需;可是吃烧烤算不算刚需呢?退一步吃烧饼算不算刚需呢?在文化生活方面,过节点篝火算不算刚需呢?放烟花算不算刚需呢?近来更引起争议的事是农业生产中秸秆焚烧算不算刚需呢?我觉得这些问题就很难回答了,很有必要请一些研究者出来对刚需定量化研究一下。实际上在迄今已有的源解析结果中餐饮、烟花,甚至秸秆焚烧所占的比例都是非常小甚至不单列的。我觉得引起公众舆情的主要矛盾,不是公众的不理解,也不是公众不希望更好的空气质量,而是在刚需问题没有充分考虑人民群众合理的精神需求,更简单地说就是“减排措施不公平”。笔者认为我们要实现“共同富裕”,很重要的内容就包括精神上的共同富裕,我们当然不能脱离时代现实,但必需对这一刚需给予充分考虑。

三、监督性管理与常态化工作

监督性管理,或者更准确地说是监督帮扶工作,它是与预警应急落实情况息息相关的一项重要工作,也是我国环保近年来开展的一项卓有成效的工作,笔者说不全,但起码地有这些成效:通过相互交流提高监管队伍的执法水平、通过发现问题和处罚实现直接地管理减排、通过发现一家问题整顿一个产业实现间接的管理减排、杀一儆百的威慑效果。但也应注意,全国几十万家企业如果只靠监督帮帮扶,那是绝对帮不完的,如果不将发现的个别企业问题,落实到行业整改、园区整改、地方管理部门整改,不把这些问题的解决落实到常态化管理工作中去,帮扶也将陷入汪洋大海中去。

四、质量管理与总量减排

我国十一五、十二五期间针对主要矛盾SO2和酸雨问题开展的总量控制工作是卓有成效的,它目标明确、考核简单、注重行动、抓大放小、成效显著。十三五以后面对PM2.5、臭氧这类复合污染,如果继续实行总量控制有简单粗暴之嫌,所以转向了以城市质量考核为抓手的路上来,调动产学研各方积极性,为地方政府出谋划策,也是很明智的。然而,面对PM2.5,特别是臭氧这类复合污染物,区域影响,气象影响甚至远大于城市(更不必说区县)可控能力范围,再叠加以环境质量数字论英雄的考核机制的压力,历年来频繁出现针对站点的违法行为,许多第三方公司偏方怪招迭出,许多科研打着精细化管控的牌子干着鸡毛蒜皮的事,地方环境管理者也是有口难言。笔者认为单纯的质量考核造成了以上所述种种短期化行为,建议实行污染物排放总量与环境空气质量与污染物排放双考核,任一项达标就算合格。换句话说:要么你病好了,要么你吃药了,都算合格;只有那有病还不吃药的才能算不合格。

结论

啰嗦了那么多,结论我就写短点,就是以重污染预警应急这事作引子,建议要协调基础性减排与应急性减排关系、协调经济性/安全性/民生性/文化性刚需间的关系、协调监督性与常态化工作的关系、协调质量与总量的关系,不要过度执着于短期目标。基础性减排和长期性制度安排,而不是重污染预警应急,才是解决重污染问题的根本手段。