- 2025年10月28日

一条大运河,半部华夏史。中国大运河不仅是沟通南北的交通动脉,更是古人顺应自然、与自然和谐共生的智慧结晶。2025年10月25日,北京市生态环境保护宣传中心、北京环境科学学会、北京市通州区生态环境局、北京市通州区教育委员会共同组织开展了“寻运河历史文脉 探古今生态智慧”大运河生态环保一日研学活动。来自北京市通州区第四中学的同学们沿着大运河的足迹,走进沿线重要遗址,通过实地探访、专家讲解和实践体验,沉浸式领略了大运河的历史文化魅力,深刻感悟了其中蕴含的生态哲理。

大运河源头遗址公园

研学首站,同学们来到了位于昌平区的大运河源头遗址公园。这里,正是元代科学家郭守敬为大运河引水所找到的白浮泉所在地。同学们站在九龙池边,亲眼目睹清泉汩汩而出,了解元代科学家郭守敬引水济漕的壮举。

老师讲解道,当年郭守敬之所以选择白浮泉等西山诸泉,并非偶然,正是基于对北京地势西高东低的科学考量和对水源地森林植被涵养水源作用的深刻理解,其巧妙利用高差实现无动力引水进入大都城,本身就是一种顺应自然、利用自然的朴素生态智慧。

此外,老师还为同学们介绍了公园里丰富的植物群落,这些茂密的植被以及清新的空气,为鸟类和昆虫提供了栖息地,也让同学们直观感受到了良好生态环境对于生物多样性的重要意义。

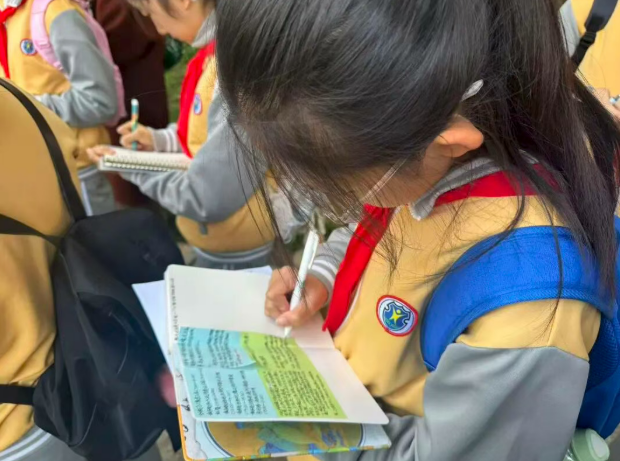

在分享互动环节,同学们对这些提前设置的探究性问题,结合实地所见和老师的讲解展开交流,畅谈对大运河生态理念的理解,并纷纷感慨:原来早在几百年前,我们的先人就已经懂得了利用自然规律来成就伟大的工程。

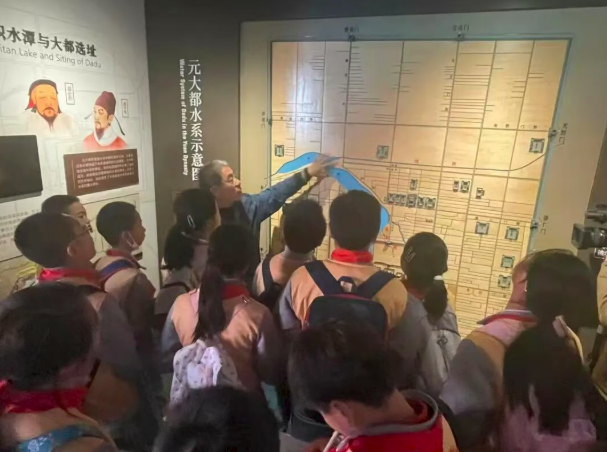

郭守敬纪念馆

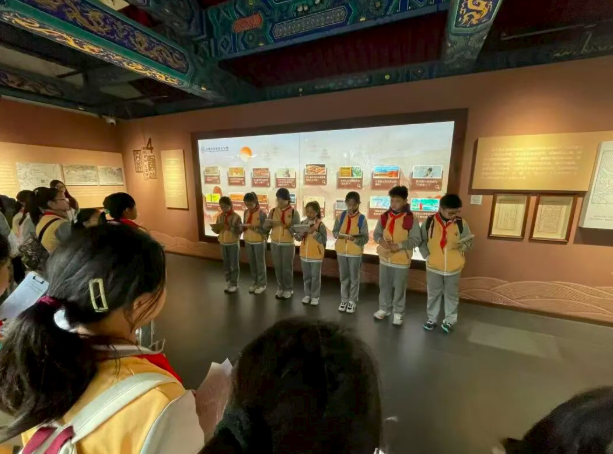

研学第二站,同学们来到了西城区什刹海西海湿地公园内的郭守敬纪念馆。作为元代杰出的水利工程专家,郭守敬主持修建的通惠河等水利工程,打通了京杭大运河,极大地促进了漕运发展。

在纪念馆内,通过详实的史料、模型和互动展品,同学们深入学习了郭守敬如何根据自然规律,巧妙设计水闸、调节水位,利用地形实现了漕运船只的顺利航运。老师指出,这种完全依赖自然力的设计,最大限度地减少了对生态环境的扰动,是古代工程的典范。这也让同学们明白,古代水利工程不仅体现了高超的技术水平,更蕴含着人与自然和谐共生的生态环保理念。

走出纪念馆,同学们漫步在西海湿地公园,小䴙鹈、绿头鸭、鸳鸯等水鸟自在游弋,各类动植物在此繁衍生息,丰富的生物多样性,正是这份敬畏自然、与自然共生的千年延续与生动印证。

燃灯塔和北关分洪枢纽

研学最后一站,同学们来到了通州区的燃灯塔和北关分洪枢纽。这里不仅是大运河北端的重要节点,更是古代文化遗产与现代生态水利工程交相辉映的典范。

站在燃灯塔下,同学们了解到这座千年古塔不仅是运河航标,其独特的建筑结构,尤其是塔檐下的斗拱和缝隙,还为北京雨燕提供了理想的栖息场所。

走到运河石碑前,同学们了解到中国大运河由京杭大运河、隋唐大运河、浙东运河共同组成,横跨八省市、串联五大水系。

来到北关分洪枢纽,“五河交汇”的壮阔景象尽收眼底,通惠河、温榆河、小中河、运潮减河与北运河在此汇流,形成了一片生机勃勃的湿地生态系统。在这里,同学们了解了现代水利工程在防洪、灌溉、维系区域水平衡以及改善水生态环境方面的关键作用,也深刻体会到从古人的“引水济运”到今天的“生态调度”,对水资源的科学管理和生态守护的重要意义。

结语

从源头到枢纽,此次研学之旅不仅是一次沉浸式的历史文化探寻,更是一堂深刻的生态环境教育课。同学们沿着千年运河的足迹,触摸历史,更读懂了尊重自然、顺应自然、保护自然的生态哲理。活动结束后,同学们纷纷表示,要将这份对运河文化遗产的热爱和对生态保护的责任转化为实际行动,守护好这条承载着千年文明的“生态运河”,争做生态文明建设的积极倡导者和实践者。

-

Vlog | 城市生活污水是如何净化处理的?2021年04月20日

Vlog | 城市生活污水是如何净化处理的?2021年04月20日 -

一图读懂 | 关于碳中和,你想知道的都在这里了2021年04月20日

一图读懂 | 关于碳中和,你想知道的都在这里了2021年04月20日 -

借他山之石,促精准治霾2021年04月19日

借他山之石,促精准治霾2021年04月19日